Nel 1974 Franco Ferrarotti – decano della sociologia italiana – pubblicava “Dal documento alla testimonianza. La fotografia nelle scienze sociali”. Tre quarti del testo sono presi da un centinaio di foto in b/n, mentre la scrittura assertiva e stimolante di Ferrarotti spinge il lettore ad un uso diverso della fotografia rispetto a quelli vuotamente estetizzanti o illusoriamente documentari. Libro raro, c’è scritto dentro, ma certe parole dovrebbe poterle leggere chiunque. L’autore sostiene argomenti che ancor oggi facciamo una gran fatica a difendere, accerchiati da eserciti di appassionati smanettoni, di documentaristi sensazionalisti, e di collezionisti di vedute fotogeniche.

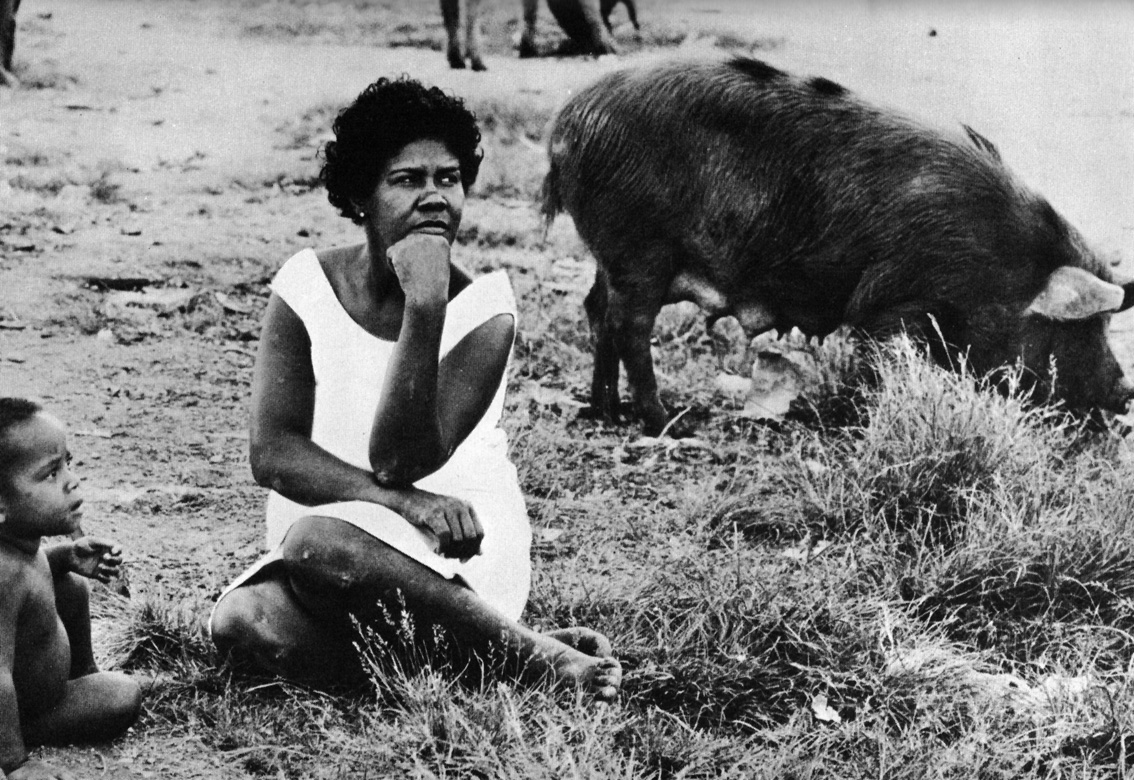

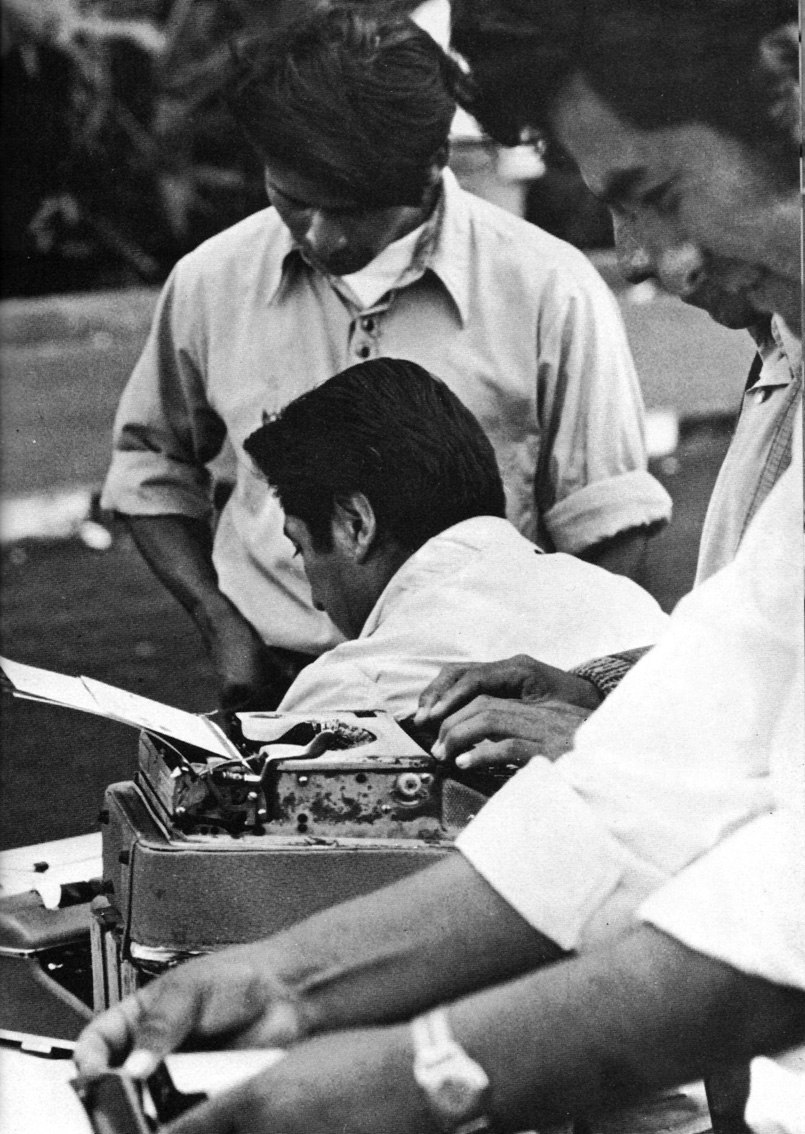

Il libro ricorda brevemente i caposaldi della fotografia a taglio sociologico: dai poveri ritratti nell’Inghilterra di metà ‘800 da Beard, Thompson o Smith, a Jacob Riis; dai documentari di Levitskij e Kusnezov nella Russia del 1917, agli Stati Uniti della F.S.A. e di LIFE. L’epoca d’oro della fede nella purezza astorica del documento fotografico si esaurisce nel dopoguerra, con l’emergere della cronaca televisiva. La fotografia antropologica già a suo tempo aveva trovato fotogenico il selvaggio e l’altro, soggetti della colonializzazione, e li aveva studiati con distacco e ammirazione come specie da possedere e collezionare. Spiega invece Ferrarotti che convivere e fraternizzare con le persone di cui si vogliono capire le condizioni di vita – ed eventualmente testimoniarle – non è un optional. Quando si entra nell’intimità, nel privato, della gente per esporne le debolezze, le nudità (“parading the nakedness” diceva James Agee) si deve usare umanità e senso di responsabilità. La quotidianità è sfuggente e tutt’altro che facile da analizzare, rimarca l’autore. Il freddo realismo dell’obiettivo – insensibile ai particolari spiacevoli – la sua impassibile e onnivora cattura del reale, torna di grande aiuto per recuperare il valore del documento, la sua importanza come testimonianza.

Lascio la parola a Ferrarotti: «Si spendono miliardi per esplorare lo spazio, ma perdiamo intanto appuntamenti importanti, decisivi con la condizione umana […] La fotografia solleva il problema dell’autenticità, del reale, e dei surrogati del reale, dell’autentico come non doppiabile, non riducibile, non meccanicamente riproducibile […] La realtà umana è significato – concrezione, costruzione di significati rappresi – essa non può trovarsi nella fotografia, ma nell’intenzione del fotografo […] Se non c’è l’intenzione cade anche il significato, cioè il criterio selettivo, il dato emergente, la variabile decisiva […] Fotografare per fotografare non significa nulla; isolato dal contesto e non riscattato dall’intenzione, il documento fotografico si riduce al gesto consumistico […] Il fotografo non necessitato, il fotografo turistico è come un cacciatore privo di fucile, di occhi, di mira, di nervi e di scatto.»

«Gli insegnamenti della fotografia si sono sempre preoccupati di dirci come fotografare. Ma, quando il come diviene più importante del perché, la perfezione – scriveva Ferrarotti – resta priva di scopo […] La commozione, insieme con la bellezza, è una cattiva consigliera […] I bambini vanno fotografati solo se funzionano come […] simboli abbreviati di una situazione globale […] La povertà è noiosa, si ripete. Fotografarla è difficile perché è difficile fotografare la mancanza di oggetti, il vuoto, la penuria. Bisogna fotografare la povertà con pazienza e devozione […] C’è un atto d’amore in ogni fotografia, [un bisogno] di significare al di là del puro documento.»

«Io – dice ancora Ferrarotti – fotografo ripetendomi a mezza voce le ragioni del mio fotografare […] Fotografare vuol dire saper aspettare, circuire, avvitarsi sull’oggetto a ghermirlo repentinamente, ma fotografia è l’antitesi netta di fotocrazia. Comprendere contro dominare, testimoniare contro catturare […] Per sopravvivere come impresa umana significativa sul piano culturale e politico, la fotografia deve trovare la via che la porti dal documento, ancora sociografico e naturalistico, alla testimonianza.»

Ma che anno è? Alla prossima.

© Augusto Pieroni (da FotoCult #78, Luglio 2011)